Разговоры, инопрочтения, времена: галопом по Венгрии

Продолжая наш лонгрид, редактор раздела «География» Валерий Отяковский обозревает венгерские новинки на русском языке. В новом выпуске — мемуары, роман и сборник филологических эссе прямиком из Центральной Европы.

- Эдит Гилберт. Русская литература: опыты инопрочтения / пер. с венг. А. Егорова и О. Балла. — М.: Три квадрата, 2019. — 136 с.

В издательстве «Три квадрата» вышел сборник из четырех эссе филолога-слависта Эдит Гилберт. Формат небольшой книги отсылает к серии bibliotheca hungarica, где печатались тексты Аттилы Йожефа и Имре Кертеса, но на этот раз речь именно о русской культуре, увиденной глазами венгров.

В издательстве «Три квадрата» вышел сборник из четырех эссе филолога-слависта Эдит Гилберт. Формат небольшой книги отсылает к серии bibliotheca hungarica, где печатались тексты Аттилы Йожефа и Имре Кертеса, но на этот раз речь именно о русской культуре, увиденной глазами венгров.

Вынесенная в заголовок идея инопрочтения осмысляется исследовательницей в терминах Михаила Бахтина — установка на диалогичность определяет основной пафос ее текстов. Встав на позицию Другого (в оригинале книга называлась «Русская литература: вид сбоку»), Гилберт старается включиться в контексты, которые для русской литературы непривычны, причем это не всегда определяется именно венгерской идентичностью, а просто подсказано исследовательской интуицией, лишенной бессознательности, которая руководит теми, кто взращен российской образовательной системой и культурной средой.

Авторская установка лучше всего реализуется в статье о Чехове: в стремлении рассказать венгерскому читателю об иностранном классике Гилберт движет не академическая потребность исторического прочтения, а желание объяснить актуальность его прозы (в отличие от драматургии, не слишком «прочитанной» на родине исследовательницы). Для этого славистка апеллирует не к современникам или канонизаторам Чехова, а полемически обращается к Виктору Ерофееву и Александру Мелихову. Так получается разговор не о школьном Чехове, а о том, с которым вступают в диалог современные писатели. Стоит отметить, что Ерофеев и Мелихов критикуют Чехова, а Гилберт его защищает. Получается комичный диалог (русские писатели могут не боясь нападать на классика — от этого никак не изменится его место в литературном пантеоне), но в нем проговариваются чеховские установки, способные обогатить венгерскую культуру. Анализируется не сам Чехов, а способность классика задать литературный импульс, на который откликаются новые поколения.

При этом стоит понимать, что ничего в научном смысле нового у исследовательницы нет — нередко проговариваемое ей имеет характер общих мест, но сам факт этого проговаривания в иной культурной ситуации оживляет закаменевшие концепты. Это не очень удачно реализуется в эссе об апокрифической природе «Мастера и Маргариты», где еще раз анализируется и без того многократно проинтерпретированный текст. Опыт инопрочтения здесь если и присутствует (большей частью Гилберт ссылается на венгерских литературоведов), то поставлен он на какие-то слишком уж обкатанные рельсы. Но более тонко это выполнено в эссе о Людмиле Улицкой — рассказ о ее творчестве вдруг перетекает в разговор о схожести ее сюжетов с тематикой писательницы Магды Сабо. Улицкая феноменально популярна в Венгрии, и Гилберт показывает неслучайность этой популярности, прослеживает традицию, которую, сама того не ведая, развивает российская писательница. В ее интерпретации проблема женского письма выходит за национальные границы, вырастает в универсальный феномен.

Инопрочтение становится взаимопрочтением.

Писаное слово не фатально, его нельзя считать таковым, — в противном случае мы рухнули бы под его воображаемой тяжестью. Судорожный перфекционизм никогда не позволил бы нам, в воображаемом, мнимом, возложенном на нас стремлении к вожделенному совершенству, ничего закончить. Такое поведение неплодотворно, нерационально, да, в конечном счете, и неосуществимо. Кроме того, плодами его стали бы тексты, неподдающиеся прочтению. Стремление к совершенству — нечеловеческое ожидание от самих себя. Оно превосходило бы наши мирские возможности, не считалось бы с нашим бренным естеством.

- Янош Пилински. Беседы с Шерил Саттон / пер. с венг. О. Якименко. — СПб.: Jaromir Hladik press, 2019. — 176 с.

Эта книга очень странная. Даже издатель Игорь Булатовский в одном из интервью называет ее странной — и, помимо пары упоминаний в разных списках, этим исчерпывается рецепция Пилински в нашей критике. Действительно, «Беседы с Шерил Саттон» будто выключены из любой традиции. Они смешивают в себе столь многое, что практически невозможно описать это смешение — суть не столько в составляющих, сколько в гармонии пропорций. Этот текст — один из тех, которые живут не оценкой, а лишь последующим переписыванием в духе Пьера Менара. Недаром он напечатан издательством с борхесовским названием — «Беседы» идеально соответствуют культу авторов, которых невозможно впихнуть ни в один канон.

Эта книга очень странная. Даже издатель Игорь Булатовский в одном из интервью называет ее странной — и, помимо пары упоминаний в разных списках, этим исчерпывается рецепция Пилински в нашей критике. Действительно, «Беседы с Шерил Саттон» будто выключены из любой традиции. Они смешивают в себе столь многое, что практически невозможно описать это смешение — суть не столько в составляющих, сколько в гармонии пропорций. Этот текст — один из тех, которые живут не оценкой, а лишь последующим переписыванием в духе Пьера Менара. Недаром он напечатан издательством с борхесовским названием — «Беседы» идеально соответствуют культу авторов, которых невозможно впихнуть ни в один канон.

Венгерский поэт Янош Пилински написал мало, еще меньше, конечно, переведено на русский. Сам автор определил книгу как «роман-диалог», хотя, в отличие от сборника Гилберт, Бахтин тут не при чем. Верить этому определению достаточно сложно, вместо него следовало бы предложить что-то иное, но иного на ум не приходит. Ближе всего этот текст к пьесе, ибо выстроен практически по законам классической драмы: единое место (квартира автобиографического рассказчика), единое действие (общение с актрисой Шерил Саттон) и лишь время условно, оно исчезает в потоке речи. Ритм безупречно организован небольшим объемом глав, монологи сплетаются с диалогами, оба персонажа поочередно выступают в разных модусах и создают именно сценический образ — хотя их беседу нельзя назвать вымыслом, в ней нет психологизма, это эссеистика, балансирующая на грани фрагментарного письма.

Рассказчик болен воспалением легких, Шерил за ним ухаживает, они беседуют. Больше никакого действия нет, если не считать за действие принесенный плед или стакан — да и они, кажется, нужны только для того, чтобы играющие пьесу актеры не скучали, перебрасываясь репликами. Вопрос о художественности текста отмирает, так и не родившись, и дело даже не в том, что в основе лежит реальное знакомство поэта с актрисой, а в самой текстуре диалога — дружеский разговор одинаково бессмысленно объявлять как реальным, так и вымышленным. Очевидно, что реально — всё. Очевидно, что всё вымышлено.

Двое рассказывают друг другу абсурдные истории, это сменяется рассуждениями об абсурдном театре, и вся эта бессмыслица начисто лишена юмора. Впрочем, также она лишена ужаса, хотя обычно абсурд либо пугает, либо (как защитная реакция) смешит — здесь же бред сосуществует с исповедью, поэтому текст не шокирует читателя, он подменяет приемчики по выбиванию эмоций ощущением реальной запредельности, непостижимости со стороны сути человеческой коммуникации.

Впрочем, есть здесь и рациональная основа — тот стержень, вокруг которого спиралевидно разворачивается беседа — это авангардная драматургия Роберта Уилсона, на постановке которого Пилински и познакомился с Саттон. Очевидно, что его сценографии и подражает композиция романа, именно этот образ возникает при попытке визуализации текста:

В занавесе прорезь, размером с дверь. Море через нее мы уже не видим — только неожиданно мелькающие ноги, руки, эстафетную палочку бегуна.

Становится совершенно темно. В верхнем пространстве сцены высоко подвешен неуклюжий столик — такие в дешевых гостиницах ставят перед окном. Четыре ножки бессмысленно свисают в яркий свет и сумерки сцены. Но к вечеру мы его уже не видим и забываем о нем

Шерил продолжает сидеть неподвижно, когда в спектакле впервые звучит человеческий голос. Очень мягкий и очень девичий. «Раз-два-три; раз-два-три; раз-два-три…»

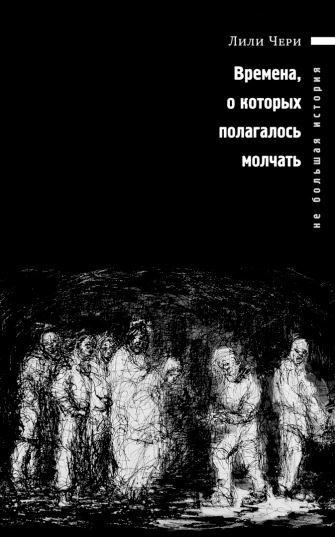

- Лили Чери. Времена, о которых полагалось молчать / пер. с венг. Ю. П. Гусева. — М.: Три квадрата, 2019. — 224 с.

На русском языке продолжают появляться венгерские тексты о советской эпохе. Но, в отличие от двух книг, разобранных в предыдущем обзоре, на этот раз речь идет не о стороннем интересе, а о личном свидетельстве. Книга Лили Чери — это мемуары женщины, которая провела 25 лет в России — и это была самая трагичная четверть XX века. Еще совсем девочкой выйдя замуж за коммуниста, она была вынуждена эмигрировать из родной страны и в 1922 году оказалась в Москве. В это время она — очень простая и даже легкомысленная девушка, которой интереснее рассказывать о своем успехе у мужчин, чем описывать декорации советского эксперимента. Здесь — яркая жизнь сначала в столице, а потом и в Петрограде, пышные празднества и встречи с Маяковским, да и в целом вполне богемная, хотя и полуголодная жизнь. Дальше раскручивается маховик репрессий: сначала в лагере оказывается ее муж, а за ним и сама героиня. Конечно, это ломает молодую коммунистку и заставляет серьезнее относиться к окружающему, критичнее взглянуть на правителей страны, в которой она оказалась. На замену легкомыслию приходит внутренняя твердость, в ней выковывается стальной стержень, но — и это одно из самых удивительных качеств этого текста — никуда не исчезает внутренний свет, смягчающий описание даже самых катастрофических событий, коих в ее жизни было с избытком. Неудачные послелагерные попытки вернуться в общество, жизнь без паспорта с ужасающей справкой об отсутствии любого гражданства, война с ее страхами и голодом, вынужденный побег в Среднюю Азию — все это описано без тени трагизма, лишь с теплой грустью ушедшей жизни, потраченной на пустую борьбу, пусть и борьбу за выживание.

На русском языке продолжают появляться венгерские тексты о советской эпохе. Но, в отличие от двух книг, разобранных в предыдущем обзоре, на этот раз речь идет не о стороннем интересе, а о личном свидетельстве. Книга Лили Чери — это мемуары женщины, которая провела 25 лет в России — и это была самая трагичная четверть XX века. Еще совсем девочкой выйдя замуж за коммуниста, она была вынуждена эмигрировать из родной страны и в 1922 году оказалась в Москве. В это время она — очень простая и даже легкомысленная девушка, которой интереснее рассказывать о своем успехе у мужчин, чем описывать декорации советского эксперимента. Здесь — яркая жизнь сначала в столице, а потом и в Петрограде, пышные празднества и встречи с Маяковским, да и в целом вполне богемная, хотя и полуголодная жизнь. Дальше раскручивается маховик репрессий: сначала в лагере оказывается ее муж, а за ним и сама героиня. Конечно, это ломает молодую коммунистку и заставляет серьезнее относиться к окружающему, критичнее взглянуть на правителей страны, в которой она оказалась. На замену легкомыслию приходит внутренняя твердость, в ней выковывается стальной стержень, но — и это одно из самых удивительных качеств этого текста — никуда не исчезает внутренний свет, смягчающий описание даже самых катастрофических событий, коих в ее жизни было с избытком. Неудачные послелагерные попытки вернуться в общество, жизнь без паспорта с ужасающей справкой об отсутствии любого гражданства, война с ее страхами и голодом, вынужденный побег в Среднюю Азию — все это описано без тени трагизма, лишь с теплой грустью ушедшей жизни, потраченной на пустую борьбу, пусть и борьбу за выживание.

Отдельно стоит сказать о жанровой природе книги — это не документ в полном смысле слова, а все-таки автобиографическая повесть. Текст, сохраняя обаяние дилетантизма, художественно обработан, от него аккуратно отсечено лишнее. Например, в реальности у Чери было два мужа, биографии которых в книге сплавлены в судьбе одного персонажа: житейские мелочи удалены в угоду типизации образа. Героиня проходит сложную внутреннюю эволюцию, развешанные ружья стреляют в нужный момент, а в иных эпизодах хочется заподозрить литературную подоплеку (небольшая главка о смерти любимой собаки героини очень уж напоминает сентиментальную повесть Тибора Дери «Ники»). Более того, сюжет этой книги уже давно известен по массиву лагерной и военной (тыловой) прозы, ничего принципиально нового Чери в этот корпус не вносит. Но — и это поразительно в наше время, когда, казалось бы, доверять привычным нарративным схемам не осталось никакого желания, — к этой книге вообще не возникает вопросов по поводу достоверности происходящего. В правдивости описания Маяковского разберутся комментаторы, но для читателя куда важнее то, каким далеким и странным — именно странным, а не страшным — местом Чери изображает советскую Россию. В нем действуют настолько причудливые законы, что я совсем не удивлюсь, если окажется, что самые безумные совпадения и самые художественные детали были взяты венгерской писательницей прямиком из реальности. Жаль, что у нас такая история.

В Москве мы жили в одном доме еще с одним венгром, профессором медицины. Его уже шесть месяцев как арестовали, и однажды ночью в квартиру, где оставались его жена и теща, позвонили. Бедная женщина сжимала в руке пузырек с мышьяком, готовая выпить его, а потом уже открыть дверь; но, подчинившись какому-то инстинкту, она все же спросила сначала, кто там. Оказалось, это консьерж, причем слегка выпивши. Женщина так обрадовалась ему, что даже не спросила, что ему надо, — она открыла дверь, дала ему бутылку водки и несколько пирожных, чтобы он отнес своим детям. Консьерж, разумеется, не стал отказываться, он даже не слишком удивился такому приему: сказал спасибо и ушел. На следующий день выяснилось: ночью, немного раньше, консьерж позвонил еще в какую-то квартиру, чтобы сказать жильцам, что под их ванной комнатой, на нижнем этаже, с потолка каплет: наверное, они забыли закрыть кран. Когда ему открыли дверь и узнали, в чем дело, то расцеловали его и угостили водкой. Консьерж не сразу сообразил, чего ему так обрадовались, и решил повторить опыт, позвонив еще куда-нибудь. Когда описанная выше сцена повторилась, он стал ходить из квартиры в квартиру, пока оставался на ногах.

Изображение на обложке: Aniko Hencz

войдите или зарегистрируйтесь