Категория: Ремарки

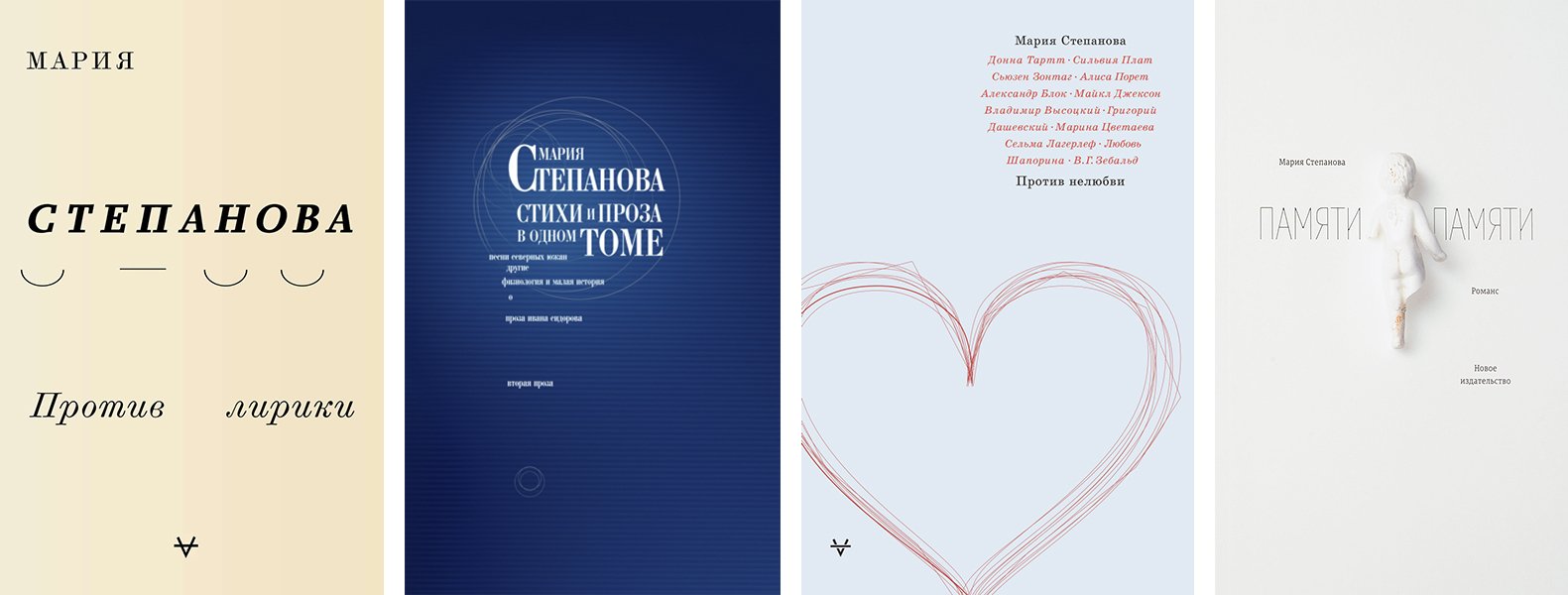

Невозможность как самоцель: неуловимое, не поддающееся анализу из-за своей изменчивости, становится отправной точкой творчества Марии Степановой, будь то проза или стихи — любая из трех книг избранного: поэтическая «Против лирики», «Стихи и проза в одном томе» или эссеическая «Против нелюбви» и, конечно, роман(с) «Памяти памяти».

Это невозможность жанра — и умножение числа жанровых номинаций. Так роман превращается в романс, как когда-то давно обратился поэмой: лирика с прозой сближались слишком уж долго, чтобы до сих пор отрицать их родство — проза с музыкой были все же немного еще в отдалении друг от друга. Желание обособленности, позиция стороннего явлена и в заголовках — «Против нелюбви», «Против лирики»: не в мейнстриме хейта, не по течению привычного, отдельно, напротив. Эта вненаходимость связана еще и с другой важной чертой — оптикой, отменяющей иерархию.

У Марии Степановой чаще значимость получают вещи и события, казалось бы, не имеющие статуса исключительности. Рядовое не возводится в абсолют, последнее не становится первым — но встает в один семантический ряд с традиционно значимым: жизнь слагается из бытовых мелочей, и обделять вниманием частное — значит отрицать и целое — как медику полагать неважным какой-либо из органов человеческого тела, оставляя в поле зрения разве что воспеваемые веками в культуре сердце и мозг. К мертвым ее тексты обращены ровно в той же степени, что и к живым, к предметам — так же, как к людям: повседневность столь же важна, как и ключевые события истории.

Потому иллюзорен кажущийся высоким порог вхождения в интеллектуально насыщенный, энциклопедически плотный мир творчества Марии Степановой. На деле же, чтобы проникнуться текстом, вовсе не обязательно знать всех творцов и держать в уме весь культурный контекст, к которому она обращается, — или вбивать лихорадочно запросы в поисковик после каждой прочитанной страницы. Можно довериться слепо той, что проводит по закоулкам культурной памяти столь уверенно, как если бы коллективная память была исключительно личной, а мировая история — индивидуальной. Так оно, впрочем, для нее и есть.

Препарируя вещество памяти, бесстрашно ныряя в этот гаррипотеровский омут, Мария Степанова маркирует как личное то, что вроде бы не принадлежит никому — или принадлежит сразу всем. Нанизывать имена, не ударяясь в неймдроппинг, можно лишь с бесконечным уважением к личности тех, чьи слова отозвались в тебе. Мария Степанова бережно, очень тактично обращается с текстами и личностями многих и многих предшественников. Это не просто В. Г. Зебальд, Владимир Набоков, Осип Мандельштам, Сьюзан Зонтаг, Шарлотта Саломон — это ее, совершенно ее люди, и в сборнике эссе «Против нелюбви», и в «Памяти памяти» идея проступает особенно четко: никогда не знакомые лично остаются в уме ровно на тех же правах, что родственники или друзья. Близких раскидало по временам, и в памяти, как в посмертии, можно собрать их воедино. Это не просто травмы ХХ века: холокост, репрессии, войны — это личное, больное, неизжитое до конца. Память протягивает нити и создает взаимосвязи, творит встречи, невозможные в реальности, позволяет присвоить услышанное или прочитанное так, как если б оно происходило на самом деле.

войдите или зарегистрируйтесь