Оценка книги: 5/10

Я всегда считала и до сих пор продолжаю считать, что любой человек (за редким исключением) может написать книгу о своей жизни и она будет по сюжету на голову выше половины художественных романов. Другое дело, что у этого самого «любого» человека вряд ли будет достаточно литературного мастерства, чтобы, помимо сюжетной составляющей, обеспечить роману привлекательное наполнение. Если бы каждый второй умел хорошо писать, то автобиографические шедевры вытеснили бы половину жанровой литературы, потому что, как известно, жизнь гораздо глубже, сложнее, страшнее, непредсказуемее и другие «-ее», чем выдумки. Даже очень талантливые.

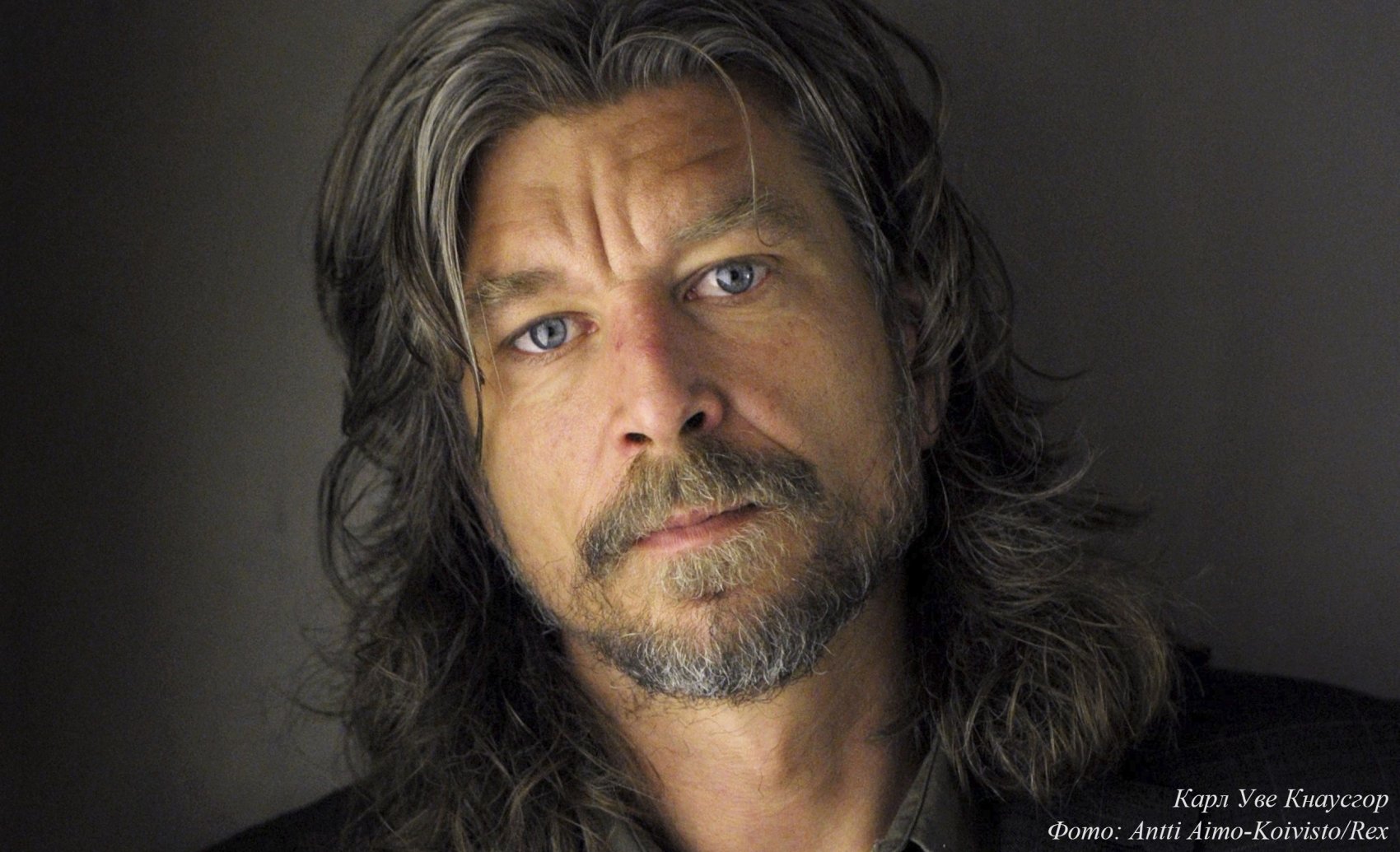

Карл Уве Кнаусгор тоже эту фишку понял и воплотил в жизнь. И у него-то как раз литературный талант есть. Казалось бы, вот он секрет успеха. Книжка и правда успешная, даром что в ней шесть томов и тысячи страниц. Но вот такой подозрительный читатель, как я, вмиг такую книжку возненавидит. Вроде и признаешь литературный талант, но все в тебе возмущается, когда читаешь выпендрежное «Прощание». Слишком ловко автор подтасовывает факты и сводит концы с концами, лакируя действительность. Уже сразу не веришь. Потом не веришь, когда понимаешь, что концепция книги — набросать все в одну кучу и сделать вид, что ты в любом возрасте был одинаково сознателен и памятлив. Наконец, совсем разочаровываешься, когда понимаешь, что три четверти эпизодов — вообще бессмысленное балабольство ради балабольства. Не всем интересно читать какие-то бытовые подробности, которые добавлены просто потому, что их вспомнили. Вот подросток думает, что у него член кривой. А вот он ходит ногами по дороге. Умереть не встать, как завлекательно. Пожалуй, я вообще не буду после такого откровения на четыре с половиной сотни страниц сама ходить, заваривать чай и думать о кривизне членов, пусть за меня это сделают другие, а я почитаю описание.

В общем, моя претензия к Кнаусгору довольно простая: это скучно и бессмысленно. Возможно, смысл можно притянуть за уши, ведь любой рассказ о том, как ты в крапиву голой попой в детстве падал, можно при желании превратить в притчу. Возможно, смысл появится, если прочитать всю гексалогию, — и тогда она сложится в сияющий алмаз. Но у меня, если честно, нет столько времени и желания, чтобы продираться через чужие посредственные фотографии из семейного альбома, которые были сделаны сразу после покупки фотоаппарата и потому запечатлели всякую дребедень. Я не люблю лайфстайл-блоги, особенно те, в которых авторы лукавят и фотошопят. Тут тоже словесный фотошоп прет из всех щелей. Простите, Карл Уве, вы победили меня — и мы прощаемся. Я лучше сама для себя наконсервирую собственных воспоминаний, а не буду тратить время на чужие банальности.

Общая оценка: 7/10

Чтобы разнообразить мнения, в этом году мы приняли решение в каждый выпуск приглашать в качестве гостя нового литературного эксперта (критика, блогера, обозревателя). Об особенностях скандинавской автобиографии с нами беседует книжный инстаграм-блогер Надежда Александриди:

Шеститомный автобиографический цикл «Моя борьба» принес Карлу Уве Кнаусгору мировую известность, репутацию революционера жанра и ниспровергателя старых литературных форм, а заодно — несколько судебных исков от возмущенных членов семьи.

Потому, начиная читать «Прощание», ждешь чего угодно, только не классически строгой постановки вопросов, о которых ближе к концу ХХ века неиронически рассуждать стало почти неприлично.

С какой стати человеку жить в мире, не ощущая его тяжести?

Кнаусгор будто бы приобнимает читателя за плечи, доливает в стакан пива и доверительно сообщает, что аттракционы постмодерна — это, конечно, весело, но неплохо бы и повзрослеть, понять хоть что-нибудь о вещах по-настоящему важных, от которых не спрячешься, по-детски закрывая лицо ладошкой.

При этом автор не утверждает, что знает о мире больше читателя, не «учит жить», не старается быть для кого-то примером или намеренно шокировать, название цикла если и провокация, то совсем в небольшой степени. По Краусгору жизнь — борьба, но не грандиозная и пафосная, а тихая ежедневная и часто незаметная никому, кроме измученного борца. Борьба с самим собой за то, чтобы быть к детям добрее и мягче, чем были к тебе родители, борьба с тоской, апатией, зависимостями, с одиночеством и, одновременно, за уединение, да хоть борьба с вечным бардаком в доме — ничего такого, с чем бы не сталкивался практически каждый.

И как-то совершенно незаметно, читая о самых простых событиях чужого существования, представленного «во всей его невыносимой банальности», перемещаешься из пространства физического в метафизическую область, где раскрываются «тяжесть и благодать» мира, описанные Симоной Вейль. Карл Уве Кнаусбор, конечно же, не использует подобных слов, но «точки перехода» из одного измерения в другое фиксирует с медицинской точностью:

...я вдруг ощутил, что вступаю в историю более величественную, чем моя собственная. «Сыновья, отправляющиеся в отчий дом хоронить своего отца» — вот название той истории, в которую я вступил...

Ассоциативно приходит на ум «Возвращение» Андрея Звягинцева, мысль быстро исчезает, оставляя некоторую неловкость от попытки подвести чужие переживания под знакомые по другим произведениям искусства образцы, потом вспоминаешь, что Кнаусгор на первых страницах книги задал координаты своего текста как пересечение «небесного эфира» Гельдерлина и «света земли» Рембрандта, и все становится на свои места.

«Прощание» в какой-то момент может показаться этаким реди-мэйдом от литературы, отколовшимся куском реальности автора с табличкой «роман». Но довольно быстро становится ясно, что Карл Уве как персонаж (а точнее — многочисленные Карлы Уве разного возраста) вовсе не равен Карлу Уве — автору, это такие же разные сущности как, например, Гертруда Стайн из «Автобиографии Элис Б. Токлас» (написанной, надо заметить, самой Стайн), Гертруда Стайн из опубликованных воспоминаний Элис Б. Токлас и «настоящая» Гертруда Стайн.

Нет никаких сомнений в том, что и «реальность», и воспоминания автора обработаны и выстроены в тщательно продуманном порядке. «Прощание» — это не дневник и не мемуары, а художественное произведение, говоря о котором нельзя не вспомнить «В поисках утраченного времени» Марселя Пруста. Кнаусгор признается, что начал писать, «чтобы отворить для себя границы мира», сетуя, что ему это не удалось, и его текст можно рассматривать как попытку диалога с Прустом как с единственным возможным собеседником. Нежнейшие «мадленки» и встающие комом в горле бутерброды из холодильника, детство как потерянный рай и детство как вечное унижение, светлая ностальгическая печаль и непрерывные попытки вырваться из прошлого, хронологическая и тематическая организация текстов — список сопоставлений и противопоставлений может быть бесконечно длинным, бесспорно лишь то, что Марсель не давал покоя Карлу Уве. Если Пруст устойчиво связан с понятиями «поток сознания», «непроизвольная память» и «стиль», то Кнаусгор декларирует приоритет формы и пишет, что если «любой другой элемент, будь то стиль, сюжет, интрига, тема, начинает преобладать над формой, результат окажется слабый». Творчество — это тоже борьба, подтверждение тому легко найти и у Пруста:

...писатель <...> должен готовить свою книгу тщательно, постоянно перестраивая части, как войска во время наступления, терпеть ее, как усталость, повиноваться ей, как правилу, строить, как церковь, соблюдать, как диету, побеждать, как препятствие, завоевывать, как дружбу...

Кнаусгор ответчает Прусту так:

Чтобы произведение состоялось, необходимо сломить энергию темы и стиля.

В «Прощании» автор «ломает энергию» темы смерти и получается законченное и гармоничное произведение, начинающееся остановкой сердца и заканчивающееся упавшим на пол пиджаком.

А на смену Танатосу приходит неразрывно с ним связанный Эрос: на русском языке в сентябре опубликована «Любовь», вторая часть цикла. Борьба продолжается. Как писал Рильке: «Кто говорит о победе? Выстоять — это все».

войдите или зарегистрируйтесь