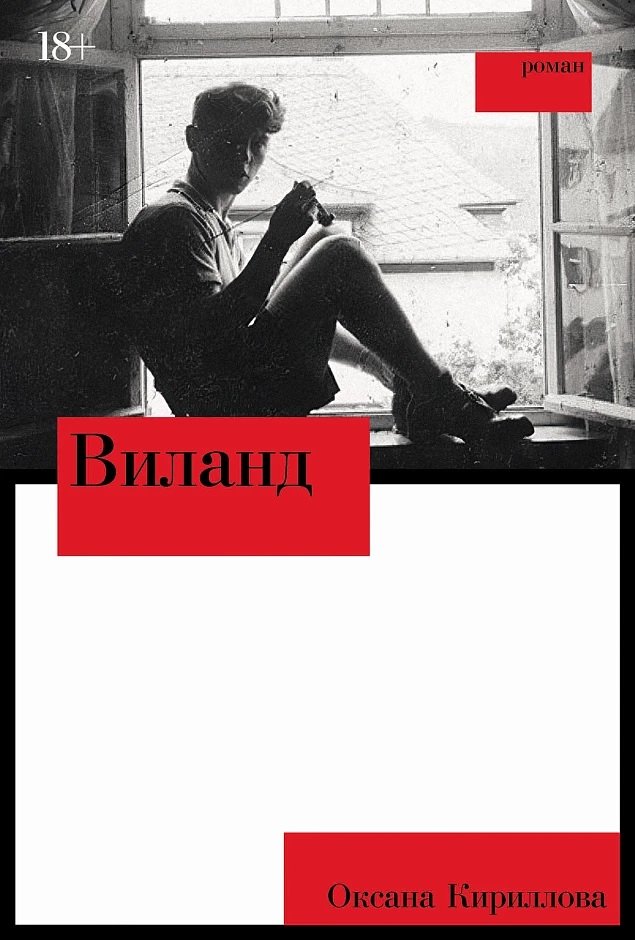

Школьные годы Виланда фон Тилла пришлись на двадцатые-тридцатые годы прошлого столетия. Он наблюдает процессы, происходящие в немецком обществе после Первой мировой войны и вместе со своими сверстниками проникается симпатией к лидеру новой партии, которому совсем скоро предстоит возглавить страну. Это завязка романа Оксаны Кирилловой «Виланд» — первой части тетралогии «Тени прошлого».

Главный редактор издательства «Альпина.Проза» Татьяна Соловьева поговорила с Оксаной Кирилловой о взрослении автора вместе с текстом, поисках исторической истины и работе с архивами, а также об искуплении вины главного героя и ужасах, которые из столетия в столетие устраивает человеку человек.

— «Виланд» — первая часть тетралогии «Тени прошлого». Расскажите о задумке цикла, как он будет устроен?

— Первые мысли об этой истории возникли более одиннадцати лет назад. Возможно, даже раньше. Некоторое время с ними пришлось просто пожить — я могла только представлять и раскручивать историю в голове, так как не было возможности непосредственно приступить к написанию: тогда я работала на телевидении, было много командировок и съемок, иногда после эфиров возвращалась за полночь. Было забавно: могла брать интервью, на автомате задавать вопросы, а во время ответов интервьюируемого прокручивала в голове какой-то диалог своих героев. В конце интервью понимала, что совершенно не слушала и даже не помню, о чем мне только что рассказывали. В «Останкино» перед монтажом приходилось слушать заново. Потом приступила к написанию — наброски делались повсюду: в самолетах, во время командировок, в пробках по пути на съемки, между эфирами — заметки в телефоне множились и множились. По ночам перекидывала их на ноутбук и перерабатывала.

Любопытно, но изначальная идея была много проще того, что получилось на выходе. В силу возраста ли, каких-то романтических воззрений, тяги к любовным историческим романам, но изначально я просто хотела написать о любви мужчины и женщины, которые не могут быть вместе из-за расовых предрассудков: он — немец, она — еврейка. Эдакая повесть о Ромео и Джульетте под гнетом нацизма. Но чем больше я погружалась в материал, изучая архивные документы, воспоминания, письма, дневники непосредственных участников событий тех лет, тем больше отходила от этой задумки, начиная закапываться в совершенно иные вопросы и проблематику. Я взрослела — взрослел и текст. В итоге к моменту публикации первой книги от первоначального замысла в ней остался только зачин. И свое развитие любовная линия получит только во второй книге. Вторая книга в принципе будет несколько сложнее, потому что в ней появляется еще и третий временной план — наше время. Теперь из нацистских концлагерей мы перемещаемся в уже знакомую нам по первой книге немецкую тюрьму девяностых, а затем — в аудиторию современного университета, чтобы вернуться с новыми мыслями обратно в мир Виланда.

— Думаю, тут потребуется сюжетное пояснение для читателей, у которых пока только первая книга.

— Основная история, на которую наслаиваются еще две, начинается в Европе после Первой мировой войны. Когда в головах двух детей еще нет таких понятий, как «раса», «избранность», недочеловек. Они просто полюбили друг друга и поклялись в вечной верности. Судьба развела их, чтобы через много лет свести вновь. Теперь он — инспектор концентрационных лагерей, а она — заключенная с желтой нашивкой.

Вторая история разворачивается в первой половине девяностых. Валентина — эмигрантка, совершившая убийство на территории Германии. Лидия — ее адвокат, пытающийся понять, почему ее подзащитная задушила старика, к которому была приставлена сиделкой.

Третья история происходит в наше время. Он — преподаватель социальной психологии. Они — его студенты, задающиеся вопросом, улучшает ли человеческую природу болезненный опыт. И если нет — то зачем он тогда дается? Что из того, что ныне принимается за норму и истину, будет рассеяно временем, осмеяно и осуждено потомками, а что окажется правдой? Эти три странно переплетенные истории, разделенные десятилетиями и тысячами километров, казалось бы, не имеют никакой связи. Но в финале слои романа становятся единым целым.

— По замыслу каждый из романов тетралогии может быть прочитан как отдельный? Или они работают только в связке и в строгой последовательности?

— Первый и основной план — история Виланда — действительно может считываться как отдельный. Но, как я уже говорила, цикл имеет три временных плана, и знакомство ними желательно совершать в правильной последовательности. Особенно с историей Лидии и Валентины, которая начинается в немецкой тюрьме.

— Что было исходным импульсом? Как вы поняли, что будете писать книгу?

— Писать я любила всегда. С раннего детства. Где-то на чердаке в деревне до сих пор хранятся тетради со школьными сочинениями на свободную тему. Знаете, когда исписана уже вся тетрадка, потом ее обложка, а затем еще пара листочков прилеплены сзади на скотч или степлер — мысль пошла, не остановиться. И плевать на заданный объем в одну-две страницы.

Потом такая же проблема была на работе: хронометраж новостного сюжета должен быть не более полутора-двух минут — я же никогда не могла уложиться в эти рамки. Вначале напишу огромный текст за час, а потом три часа сокращаю. В общем, это был вопрос времени, когда я доберусь до «тетрадки без границ». Таких «тетрадок» в ноутбуке сейчас много хранится — «Виланд» был одной из. Не единственной. Но именно эта история поглотила с головой. Поглотила как раз потому, что подняла много вопросов, которые были актуальны. Мне захотелось дать ответы не столько возможному читателю, сколько себе в первую очередь — чтобы понять многие закономерности происходящего вокруг, везде и всегда. Понять, как это работает, а главное — почему.

— Работа над романами велась почти десять лет. Что понадобилось сделать, чтобы собрать материал для исторической части?

— Работая над текстом, в какой-то момент я начала вести список книг и других исторических материалов, которые изучала по необходимости. Сейчас там около сотни наименований.

Мне приходилось читать воспоминания разных людей об одном и том же событии, и я поражалась, насколько разные характеристики давались, — будто читала я совершенно о разных времени и месте. Это были иной взгляд и иная трактовка, зависящие от того, кто был участником события, — виновный или страдалец. Нужно было всегда иметь в виду, чьи воспоминания читаешь: нациста (например, мемуары Шпеера, Хесса, личного врача Гиммлера и так далее), жертв режима (Хорнуга, Живульской, Леви) или сторонних наблюдателей (например, Ширера). И видите, в чем проблема: нас там не было, да и не могло быть, а потому судить об истинности того или иного события в прошлом мы можем, опираясь только на свидетельства очевидцев, которые и оставляют нам свое понимание того, «как было на самом деле». К сожалению, даже у современных историков будет различным эмоциональный окрас работы — в зависимости от их национальной принадлежности или системы взглядов. Немаловажным фактором была и дата выхода какой-либо исторической книги: материалы, изданные в СССР, в девяностые или совсем недавние годы также будут иметь разную подачу и склонять вас к совершенно разным точкам зрения в зависимости от потребностей времени.

Вы можете сказать, что сейчас такое невозможно, что будущим поколениям повезло: сейчас есть камеры, которые непредвзято фиксируют все. Но новостные камеры работают уже несколько десятилетий — скажите, есть ли у вас стопроцентная уверенность в истинности всякого события, которое было ими зафиксировано и которое вы имели возможность увидеть? Монтаж, ракурс, выбор темы интервью и самого интервьюируемого, выбор времени и точки съемки и многое другое — это ровно такие же «непреложные воспоминания очевидцев», которые мы имеем с вами о более далеком прошлом. Я работала на телевидении, знаю.

В общем, необходимо было не только изучить исторический пласт, но и попытаться пробиться сквозь него до истины, попытаться разглядеть и умолчание, и, наоборот, нагнетание и перевирание. До сих пор не знаю, получилось ли это. Машину времени не изобрели — проверить нельзя. Поэтому я могу полагаться лишь на свой разум вкупе с внутренними ощущениеми правды и чести. И еще, пожалуй, жгучего желания остаться непредвзятой, без попытки делить на «своих правых» и «чужих виноватых».

Проще было работать с материалами, которые я называю рукотворными. Это карты, схемы, макеты — факты без какого-либо эмоционального словоблудия. Сухой материал. Есть на схеме Биркенау отметка с крематорием. Факт. Работаем, описываем. Есть подробный макет этого крематория. Факт. Изучаем, работаем, описываем, помещаем туда действие.

У меня в ноутбуке до сих пор куча отфотографированных схем, макетов, карт, фотоизображений из Дахау, Освенцима, различных музеев. Места уже нет, а рука не поднимается почистить.

— Очевидно, что вы изучили огромный корпус документов и свидетельств. А какие художественные тексты на эту тему важны для вас?

— Из художественных я читала «Воровку книг» и «Благоволительниц». Думаю, еще какие-то, но так уж вышло, что из художественных особенно важными для себя в плане собственной работы над текстом никакие не могу выделить.

Зацепили же и оказали влияние именно исследовательские работы или воспоминания выживших. В первую очередь это работа Филипа Зимбардо «Эффект Люцифера», в которой предпринята попытка научным путем объяснить, как обыкновенный человек становится тем, кого общество привыкло именовать злодеем. Еще Клод Ланцман «Шоа», Ханна Арендт «Банальность зла», книги Уильяма Ширера, работы Гюстава Лебона, воспоминания Альберта Шпеера, Вальтера Хорнунга, Кристины Живульской, Северины Шмаглевской, Примо Леви и другие. Каждая так или иначе оказала влияние на мой текст. Безусловное согласие вызывали не все выводы в этих работах, я не принимаю всякое заключение в них как непреложный факт. Но каждая важна даже тем, что вызывала внутреннее несогласие, заставлявшее копать дальше в этом направлении. Кстати, порой подобные раскопки выводили на произведения, которые, казалось бы, совсем не про это, как «В чем моя вера?» Льва Толстого или «Биология добра и зла» Роберта Сапольски. Но это лишь на первый взгляд. На самом деле эти авторы очень хорошо могут объяснить многое происходящее в прошлом, да и в наше время, как с точки зрения природы нашего разума, так и с точки зрения природы нашего тела. Все взаимосвязано.

— Виланд фон Тилл — человек своего времени. Понятно, что судить персонажей в категориях «хороший — плохой» — профанация, но иногда на него очень трудно не злиться и не раздражаться. Когда вы пишете, вы испытываете эмоции по отношению к героям и описываемым событиям? Или в момент письма чувства остаются в стороне?

— Мне на Виланда сложно злиться, ведь всякое его действие рождается первоначально в моей голове. Он лишь послушный исполнитель, который в действительности не имеет выбора, в отличие от тех исполнителей, которые в реальной жизни говорят: «Мне приказали, не я придумал правила». И делают. Виланд — плод воображения. Это как злиться на собственные мысли. Я скорее испытывала эмоции по отношению к настоящим людям, истории которых изучала во время работы над текстом. Ведь многие события реконструированы по воспоминаниям реальных людей: например, эпизод с исполнением Бетховена. Русская военнопленная, прошедшая Равенсбрюк, вспоминала об этом в сборнике 1966-го года «Они победили смерть». Немец, услышавший, как она играла на пианино произведение Бетховена, никак не мог в это поверить: «Русские и Бетховен. Не понимаю». Там сложно было абстрагироваться. Поначалу были и сочувствие, и грусть, и непонимание, и злость. И снова возникал вопрос: «Как это работает?» — а главное — «Почему?» — учитывая тот колоссальный опыт, те знания, которые уже накопило человечество.

— Знаменитая фраза из романа «Мастер и Маргарита» о том, что Мастер не заслужил света, но заслужил покой, кажется, применима и к вашему герою? Заслужил ли?

— Кто-то считает, что этот мир необходим для того, чтобы каждый получил плоды своих деяний. Виланд уже получил. Но вопрос полного искупления, за которое может быть дан покой, по-прежнему открыт. Причина в том, что для каждого требующего справедливости это «искупление» будет свое: кто-то удовлетворится только жестоким убиением героя, кто-то, наоборот, увидит это искупление в долгой осознанной старости, где день за днем вспоминается тошнотворное прошлое без какой-либо возможности изменить хоть что-то, кому-то будет мало и того, и другого. Но суть в том, что решать, заслужил ли он покой, я не имею права. Это право тех, за кем он закрывал дверь газовой камеры. Я же просто могу рассказать его историю без оценки. Хоть и выдуманную.

— Что для вас главное в литературе как для читателя? Чего вы ждете прежде всего, открывая книгу?

Большинство конфликтов — и внутреннего, и внешнего характера — возникают не из-за самого стрессора, но из-за нашей реакции на него, которая формируется из нашего представления о том, как «должно быть». Но так уж получилось, что мы живем в мире, где ничто не имеет функции долженствования в обязательном порядке. Мне кажется, надо научиться это принимать. Я пока не умею, но отдаю себе отчет, что сама не всегда оставалась непредвзятой.

— А как для писателя? Зачем вы пишете?

— Я размышляла об этом еще во время написания «Виланда». И на этот вопрос пытается дать ответ один из моих героев: «Писатель должен писать правду, ведь в эти книжные переплеты зашивают то, что может повлиять на человека даже без его ведома. Он может и не понять вовсе, что теперь мыслит иначе».

Всякий ли пишущий знает эту правду? Каждому из нас всегда кажется, что уж он-то точно понимает причины всего происходящего, ясно видит виновных и также ясно видит угнетенных. «Но, — как говорит Валентина в романе, — на самом деле мы видим только то, что хотим видеть, или то, что нам дозволяют видеть». А потому не всегда способны сделать важный вывод, который нужен любому, кто тратит свое время на текст подобного рода, — о том, кто на самом деле прав, кто виноват и как жить со всем этим.

В конце мне бы очень хотелось приписать: «Все события и персонажи вымышленные, ничего подобного никогда не происходило, все описанное является плодом воображения автора...» Но это было. И от этого никуда не деться. Людей убивали другие люди. Проблема не в том, что немцы создали ужасную системы для евреев, а потом американцы, англичане и русские создали болезненные условия для проигравших немцев, или, копая еще глубже во времени, не в том, что англичане создали ужасную систему для африканцев, индийцев и других людей, которыми они помыкали в своих колониях, а новые американцы — для коренного населения земли, которую они заселили, и так далее. Проблема в том, что из раза в раз ужасные системы создает... человек для человека. И это моя попытка поразмышлять на тему причин этого процесса.

войдите или зарегистрируйтесь