Интервью с Владимиром Паперным

Постмодернизм на Западе умер

Данила Рощин (Д. Р.): В первую очередь хотелось бы поговорить о Вашей книге «Культура Два», которая выходит в России уже во втором издании. В ней Вы рассматриваете на примере истории архитектуры весьма внушительный отрезок времени. Вы подвергаете историко-культурному анализу период истории России от Василия III до Хрущева и Брежнева. Соблазнительно попросить Вас спроецировать модель, описанную в книге, и на современную ситуацию у нас в стране. Как бы Вы оценили культурную ситуацию в сегодняшней России?

Владимир Паперный (В. П.): Да, этот вопрос не только самый интересный, но и самый сложный. Простого ответа у меня на него нет. Безусловно, я вижу в современной российской культуре признаки некого застывания, столь свойственные «Культуре Два», которую я описал в своей книге. Действительно, многое в российской жизни начинает как-то застывать, кристаллизоваться, зарождается некая иерархия, я вижу это в частности и на примере архитектуры, в основном московской. Петербургскую ситуацию я знаю хуже, хожу по Петербургу только два дня, кажется, что каким он был, таким он и остался, к счастью. Москва же меняется с катастрофической скоростью, не сказать, что в плохую, скорее, в какую-то странную сторону. Поражают новые здания в Москве, построенные в новом стиле, кто-то называет это постмодернизмом…

Надо заметить, что на Западе постмодернизм давно умер, и даже те архитекторы, которые считались виднейшими представителями этого направления, теперь бегут от него как черт от ладана. Обращаешься к ним: «Вот вы, как представитель постмодернизма…» «Как, — отвечают они, — я? Что вы, при мне никогда не упоминайте этого слова». Они считают постмодернизм мрачной страницей в истории архитектуры, которую необходимо быстрее забыть. В то же время сейчас на Западе существует новое поколение архитекторов, которые не то чтобы возрождают некий модернизм, но скорее работают в новом ключе, используют новый формы, конструкции из новых материалов, среди них Стивен Холл в Нью-Йорке или Том Мейн в Лос-Анджелесе.

То же, что строится в Москве, хотя и называют постмодернизмом, скорее напоминает эпоху сталинской архитектуры.

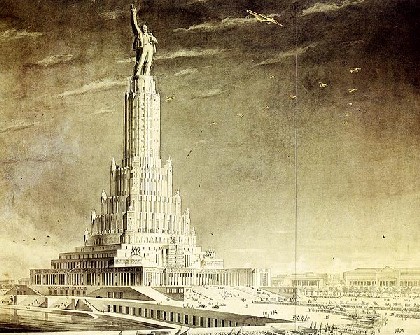

Во-первых, бросается в глаза некий ретроспективизм, взгляд назад, столь характерный для сталинской эпохи, скорее напоминающий прежний антимодернизм, антиконструктивизм, существовавший тогда и выразившийся в смешении различных стилей и эпох, что ярко видно на примере здания МГУ или Дворца Советов  , проект которого обсуждался тогда.

, проект которого обсуждался тогда.

Во-вторых, я вижу во всем этом стремление власти к прикреплению населения к земле, препятствие к передвижению населения. Вот вам простой пример: раньше приехать в Москву из Лос-Анджелеса было очень просто, я приходил в туристическое агентство, они оформляли необходимые документы, я приезжал сюда, у них был здесь свой филиал, я отдавал им свой паспорт и все. А вот сейчас я приехал и сделал все то же самое, прихожу к ним, а они говорят: вы знаете, сейчас у нас новые правила, мы теперь ничего не можем, вам надо идти в ЖЭК, потом в УВД, ваши друзья должны собрать справки. В общем, предлагается какой-то нереальный набор действий, который просто необходимо совершить, для того, чтобы прописать меня здесь. Получается, что всем моим друзьям необходимо на неделю уйти с работы и собирать все эти справки. Я вижу в этом усиление контроля со стороны государства за передвижением частных лиц, хотя мои друзья говорят, что это никакой не контроль, а исключительно коммерческий ход. Люди придумывают себе новые возможности заработать. Возможно, это сочетание того и другого.

Оказалось потом, как мне посоветовали сами чиновники, что проще нарушить все эти разнообразные правила и заплатить штраф за их нарушение при выезде.

Д. Р.: Да, в конце концов, иногда все правила сводятся только к системе штрафов…

В. П.: Конечно, понятно, что наверху говорят: давайте больше контроля, детально все это продумывается на уровне ЖЭКов и так далее. Таким образом, это одновременно и способ заработка, и усиление государственного контроля. Поэтому мне и кажется, что процессы застывания культуры и прикрепления населения весьма существенны в современной России. Элементы «Культуры Два» возвращаются. Хотя, я уверен, никакого возврата к тоталитаризму быть не может, и никакого нового террора в России быть также не может. Об этом писала в свое время еще Хана Арен в своей книге о тоталитаризме. Возвращение к террору невозможно хотя бы потому, что всех целей, которых достигает террор, можно добиться и другими средствами.

Д. Р.: Грустная мысль… неутешительная…

В. П.: Нет, все таки утешительная…

«Били и будем бить…»

Д. Р.: Ваши слова относительно ситуации в отечественной архитектуре подтверждает недавно открытое новое здание библиотеки МГУ, — мощный фасад, зеленые насаждения, и при этом неудобные читальные залы и хранилища. Полное отсутствие функциональности. В советское время подобные тенденции называли «фасадничеством».

В. П.: Да, напоминает советские 60-е, например, здание гостиницы «Ленинградской» в Москве являлось своеобразным рекордом по соотношению полезной и «бесполезной» площади. Более 80 % здания занимали лестницы, холлы и переходы. Просто фантастика.

Д. Р.: В Петербурге бурно обсуждается вопрос о привлечении западных архитекторов к созданию «нового лица» города. Зачастую это вызывает шумные скандалы. Сейчас Норман Фостер представил проект реконструкции Новой Голландии, этот макет выставлен в музее им. Пушкина в Москве, некоторое противодействие со стороны общественности вызвал проект «Маринки II», нового здания Мариинского театра Доминика Перро, который в одном из своих интервью заметил, что если Петербург не решится на постройку некоего модернистского, вызывающего, может быть эпатирующего сооружения, то он навсегда останется провинцией. Может быть, он имел в виду Петербург только в частности, а Россию вообще? Как Вы относитесь к этому?

нового здания Мариинского театра Доминика Перро, который в одном из своих интервью заметил, что если Петербург не решится на постройку некоего модернистского, вызывающего, может быть эпатирующего сооружения, то он навсегда останется провинцией. Может быть, он имел в виду Петербург только в частности, а Россию вообще? Как Вы относитесь к этому?

В. П.: Скандалы вокруг западных проектов реконструкции Мариинского театра начались еще с Эрика Мосса. Эрик Мосс живет у нас, в Калифорнии, много построил недалеко от Лос-Анджелеса. Мне этот архитектор всегда казался достойным внимания. Я хорошо помню реакцию российской общественности на его работу. Мне не кажется, что именно этот проект являлся чем-то из ряда вон выходящим. Он любопытный, забавный и одновременно весьма серьезный. Эрик Мосс много времени изучал архитектуру и историю Петербурга. Им сделан целый фильм о том, как он видит этот город.

Может быть, дело в том, что Петербург совершенно уникальный, потрясающий город, один из самых необыкновенных и красивых городов мира. Он не похож ни на Амстердам, ни на Венецию, ни на Париж. Поэтому, с одной стороны, возможен путь такого органичного следования традиции (это даже необходимо в случае реконструкции какого-то конкретного здания), с другой стороны, на мой взгляд, вполне допустим совершенно новый подход к решению архитектурных задач. Существует и возможность работать на контрасте, что только подчеркнет уникальность этого города. Реакция же общественности на проект Мосса была чрезвычайно дикой. Кто-то из архитектурного руководства города, кажется, даже заметил, что «таких моссов мы били и будем бить».

Д. Р.: Стилистика у нас не меняется со временем…

В. П.: Мосс был с позором изгнан из России и очень обижен на вас до сих пор. Проект Перро, на мой взгляд, не столь интересен, как проект Мосса, но при этом не менее радикален. Тем не менее он принят. В заявлении же Перро есть какая-то доля истины.

О России

Елена Рощина (Е. Р.): Владимир, Вы часто бываете в России?

В. П.: В Москве бываю довольно часто, в Петербурге, к сожалению, редко. Это весьма обидно. Когда я впервые посетил Россию после длительного перерыва (я уехал в 1981-м, а первый раз приехал в 1988 году), тогда в Петербург не попал. Был здесь в свой следующий приезд через несколько лет. Я думал, что буду сильно разочарован, ведь к этому времени я уже видел Венецию, Амстердам, Париж. Я всегда очень любил Петербург и боялся, что теперь мне все покажется вторичным, ненастоящим, некой декорацией. Но был еще раз поражен тем, насколько это феноменальный, ни на что не похожий город. Приятно было испытать это впечатление снова. Поэтому я очень люблю приезжать в Петербург.

Е. Р.: Владимир, а положительные тенденции в отечественной архитектуре существуют?

В. П.: Могу сказать только, что касается Москвы. Вы, наверно, знаете, в газете «Комерсантъ» есть такой критик Григорий Ревзин. Когда я приезжаю, он всегда возит меня по Москве и много рассказывает о том, что происходит. Я доверяю его вкусу и его способу анализа культурной ситуации. Однако то, что он пишет в последнее время, вызывает у меня некоторое недоумение. Он стал каким-то антимодернистом, утверждает, что модернизм «провалился», что это все было очень плохо. Только классика заслуживает внимания. Он назвал два самых выдающихся дома в Москве, он считает их практически шедеврами, на которых весь мир должен учиться.

Я поехал их смотреть. Я долго не мог поверить своим глазам, до такой степени все это ужасно. Один из них, не столько ужасный, сколько чудовищно странный, — это дом Михаила Филиппова во Втором Казачьем переулке. Жилой дом, обильно украшенный какими-то полукруглыми фасадами, в итальянском стиле, что ли. Только этот итальянский стиль так странно смотрится в узком Казачьем переулке… Второй дом, Михаила Белова в Филипповском переулке , вызвал еще более странное впечатление. Это тоже жилой дом, раскрашенный в не имоверно яркие цвета. Там чугунные колонны, золото, что-то ярко-синее, какие-то звезды, медузы…

, вызвал еще более странное впечатление. Это тоже жилой дом, раскрашенный в не имоверно яркие цвета. Там чугунные колонны, золото, что-то ярко-синее, какие-то звезды, медузы…

Д. Р.: По описанию — дворец царя Миноса в Кноссе…

В. П.: Да, или скорее какой-то странный собор Василия Блаженного, по крайней мере, по количеству декоративных элементов. Причем этот дом производит настолько сильное впечатление, что нельзя однозначно сказать, что это плохо. Это все настолько необычно, что зритель может лишь застыть неподвижно с открытым ртом и оставаться в таком положении некоторое время. Нет слов, чтобы передать это впечатление. Я минут пятнадцать не мог сойти с места и только фотографировал, фотографировал… Просто ничего подобного я никогда в жизни не видел. Возможно, это и похоже на архитектуру «Культуры Два». Было здание ВЦСПС архитектора Власова. Здание МГУ тоже. Однако высотные дома в ту эпоху имели такой телесный оттенок. Господствовала идея, что здание должно напоминать человека. Их покрывали особой керамической плиткой. Такие сооружения воспринимались более человечно, что ли. Эти плитки впоследствии стали отваливаться, падать на голову прохожим и убивать их на месте. Пришлось построить специальные защитные решетки. Я говорил по этому поводу, что кожные болезни обычно свидетельствуют о поражении нервной системы. Это было знаком того, что «Культура Два» тогда начала рассыпаться.

архитектора Власова. Здание МГУ тоже. Однако высотные дома в ту эпоху имели такой телесный оттенок. Господствовала идея, что здание должно напоминать человека. Их покрывали особой керамической плиткой. Такие сооружения воспринимались более человечно, что ли. Эти плитки впоследствии стали отваливаться, падать на голову прохожим и убивать их на месте. Пришлось построить специальные защитные решетки. Я говорил по этому поводу, что кожные болезни обычно свидетельствуют о поражении нервной системы. Это было знаком того, что «Культура Два» тогда начала рассыпаться.

Архитектура и общество

Д. Р.: Среди теоретиков архитектуры некоторое время назад было распространено мнение, что архитектура не только является выразителем тех или иных интенций или тенденций в обществе, но и в какой-то степени задает их. То есть несет некоторую назидательную и воспитательную нагрузку. В частности, такое мнение высказывал Чарлз Дженксв книге «Язык архитектуры постмодернизма». Как Вы считаете, так ли это? И если так, то какой должна быть тогда архитектура?

В. П.: Что касается Чарлза Дженкса, то он всегда был безумно популярен. Он каждый год издает по пятнадцать книг, и каждая из них посвящена какому-то новому -изму. Он неистощим. Каждый раз придумывает новый. Его даже так и называют: «генератор измов». Сейчас он увлечен новой теорией «иконизма» — от слова «икона». Сводится это к тому, что в городе должно быть некое яркое здание, которое могло бы привлекать туристов. Его книга начиналась словами: «Современная архитектура умерла». Он считал концом архитектуры 1972 год, время взрывов кварталов в Сент-Луисе. Но, как мы видим, архитектура тогда не умерла, прекрасно живет и сегодня.

Д. Р.: Слухи о смерти архитектуры сильно преувеличены…

В. П.: Да. Дженкс скорее журналист. К нему невозможно относиться серьезно как к теоретику архитектуры. Что же касается вопроса, воспитывает ли архитектура… Давайте подумаем. Конечно же, архитектура, здание само по себе, вступает в какой-то диалог с тем, кто в него входит. Например, когда в 30-х годах в Москве было построено метро, повсюду был чудовищный жилищный кризис, люди жили в коммуналках, по двенадцать семей в одной квартире, соседи друг на друга доносили, шли аресты, репрессии. Бытовая сторона жизни была ужасной. И вдруг людям подарили огромные сверкающие подземные дворцы. Все входы в метро были сделаны в виде триумфальных арок. Пассажира встречали как победителя ангелы с винтовками, серпами и молотами. И это ощущение торжественности момента, наверное, компенсировало убогость бытовой жизни. Человеку могло показаться, что да, вот, все-таки я живу во дворце. Это позволяло на время забыть свою ужасную коммунальную квартиру. Но скорее это была не воспитательная, а компенсаторная функция.

Д. Р.: Похоже на роль телевидения сегодня. Да, пожалуй, логика Дженкса не выдерживает критики. Иначе бы центр Петербурга был заселен одними хорошо воспитанными интеллектуалами, а районы хрущевской застройки населены исключительно преступниками и мерзавцами. Как мы знаем, это не так.

В. П.: Кроме того, идея, что архитектурная форма всегда выражает некое социальное содержание, тоже не верна. Мы же знаем, например, что русские церкви превращались в крематории или склады для картошки, не меняя особенно своей формы. Они прекрасно работали и в качестве складов. Превращение в крематорий происходило еще незаметнее. Крематорий архитектора Чернышева —  недостроенная церковь Серафима Саровского и Анны Кашинской. Интерьер практически остался без изменений.

недостроенная церковь Серафима Саровского и Анны Кашинской. Интерьер практически остался без изменений.

О книге

Е. Р.: Владимир, второе издание Вашей книги чем-то отличается от предыдущего?

В. П.: Идея была такая. Издательство сообщило, что книга уже распродана, давайте допечатаем тираж. Я согласился, но предложил сделать как минимум новую обложку, новое предисловие и послесловие. Обложку к новому изданию я сделал сам. Взял предыдущее издание, обернул в обрывки старых газет с рецензиями на нее того времени, обернул ленточкой и сфотографировал. Получилась такая метафора наслоений старого и нового. Я написал новое предисловие, обновили фотографию. Я подробнее рассказал в предисловии, почему у меня был интерес именно к сталинской эпохе.

Также я нашел в своем архиве рисунок, который нарисовал в 1949 году в подарок товарищу Сталину.  Был день рождения вождя, и я сказал родителям, что хочу сделать ему подарок. Мне было пять лет, я нарисовал самолет с красными звездами, танки, все почему-то друг в друга стреляют. Вот дарственная надпись. Попросил родителей отправить. Они потом уверили меня, что отправили этот рисунок вождю. Но я нашел его в своем архиве. Получается, они меня обманули. Думаю, что все могло обернуться совсем по-другому, в России все могло бы развиваться иначе, если бы Сталин тогда получил мой подарок. (Смеется.)

Был день рождения вождя, и я сказал родителям, что хочу сделать ему подарок. Мне было пять лет, я нарисовал самолет с красными звездами, танки, все почему-то друг в друга стреляют. Вот дарственная надпись. Попросил родителей отправить. Они потом уверили меня, что отправили этот рисунок вождю. Но я нашел его в своем архиве. Получается, они меня обманули. Думаю, что все могло обернуться совсем по-другому, в России все могло бы развиваться иначе, если бы Сталин тогда получил мой подарок. (Смеется.)

В предисловии я рассказываю о том, что думаю по поводу сегодняшней ситуации. Середина книги осталась неизменной, но в конце я специально попросил знакомых и незнакомых мне философов, историков и других специалистов написать отзывы в виде послесловия, актуальна ли эта книга сегодня, и что в ней неактуально. Очень многие откликнулись. Написали: Борис Гройс; Сьюзан Бак-Морсс из Корнельского университета, очень известная на Западе «левая» дама; Лена Петровская, философ; Жан Луи Коэн, специалист по архитектуре из Парижского университета; Светлана Бойм из Гарварда; Дмитрий Хмельницкий из Берлина, исследователь сталинской архитектуры, хотя я и не согласен с тем, что он пишет; Сергей Никитин, который организует культурологические прогулки по Москве; Джан-Пьеро Пиретто, известный итальянский славист, работающий в МГУ (Миланском государственном университете); Женя Фикс, очень интересный художник, живет сейчас в Нью-Йорке; Джон Боулт, специалист по авангарду, живет в Лос-Анджелесе.

Самое трогательное послесловие написал Фредерик Старр, который сейчас является директором института Азии и Кавказа в Вашингтоне, весьма авторитетный специалист по России, ранее советолог. При этом он интересный джазовый музыкант, издал в Америке серьезное исследование о советском джазе. Его первая фраза для меня очень лестна: «Книга Паперного — это самый грандиозный и самый провокационный пример синтетического взгляда на русскую культуру». Это уже можно вырезать, вставить в рамочку и повесить дома на стенку. Больше ничего не нужно.

Нигде все правильно не делается

Е. Р.: Владимир, а Ваши взгляды за это время существенно изменились?

В. П.: Мои взгляды изменились прежде всего вот в чем. Когда я писал эту книгу, я жил в России и никогда не бывал за границей. Был, впрочем, один раз в Польше, но, как говорится: «Курица не птица, Варшава не заграница». Я, конечно, читал книги, видел в каких-то фильмах, что существует такой мир — заграница. Но поскольку я там никогда не был и контактов с этим миром у меня не было, в книге очень мало сравнений с тем, что происходило в Италии во времена Муссолини, с деятельностью Шпеера. Я почти тогда этого не касался. Вполне сознательно. Я думал, что надо поехать, посмотреть и потом сравнивать.

В результате этого у меня сложилось впечатление, что сталинская архитектура абсолютно уникальна. Что ничего похожего никогда нигде не было. Что это феномен. Побывав за рубежом, я убедился в том, что это не так. Сталинская архитектура не уникальна. А когда я впервые попал в Калифорнию, то обнаружил и там много похожего, хотя и порожденного совсем другой социальной реальностью. Как выяснилось, в мире происходит столько всего и сразу, что просто быть не может каких-то уникальных стран, каких-то уникальных ситуаций. В мире больше похожего, чем уникального. Я помню эти ощущения интеллигентских разговоров 60-х годов: мол, вот наши, такие-сякие идиоты… люди с удовольствием смаковали мрачные истории про то, как у нас все глупо сделали, все испортили, а вот есть же где-то в мире место, где все так, как надо. Где-то там, на Западе…

Д. Р.: Эти разговоры продолжаются у нас и по сей день…

В. П.: Да. Выясняется, что нигде все правильно не делается. Везде все делается как-то не так. И другая точка зрения, мол, все везде одинаково, — у нас коррупция, в Америке коррупция, — тоже не верна. Или верна только на общем уровне. В Америке, конечно же, есть коррупция, но она там совершенно другая, совершенно других масштабов, у общества там совершенно иное отношение к этому. Скажем, отношение ко лжи совершенно другое.

Все люди врут. Но если в Америке человек говорит неправду, то он должен для самого себя, прежде всего, представить дело так, будто это совсем не неправда, а некий компромисс, на который ему просто необходимо пойти в данной ситуации. Неправда превращается в некое оригинальное акцентирование, в особую постановку вопроса. Если человек там не уверяет себя в этом, он теряет к себе уважение. Человек внутри себя должен считать себя честным. Поэтому в рекламе, каких-то подобных акциях там не может быть заведомой лжи. Можно только, допустим, подчеркнуть достоинства и опустить недостатки. Это будет какая-никакая, но правда. В России абсолютно нет даже такой потребности. Человек здесь может утвердительно кивнуть на вопрос, был ли он, скажем, на такой-то выставке. А потом выясняется, что он вообще был в другом городе. И ему не нужно себя оправдывать.

Д. Р.: Это происходит чисто механически…

В. П.: Да. Получается, что люди говорят неправду и там, и там, но используют при этом совершенно различные методы или механизмы для самооправдания. В России себя оправдывать и ненужно.

«Культура Три»

Д. Р.: Совсем недавно к нам в Россию приезжал французский писатель и поэт Мишель Уэльбек. Он говорил совершенно о том же. Только не о России. Он уверял, что в странах католической, романской культуры, например во Франции, люди способны лгать, прямо глядя в глаза друг другу. В странах, как он сказал, «пронизанных кальвинистским духом», духом протестантизма, к которым в данном случае относятся и Соединенные Штаты, ложь является тяжким преступлением. Врать этим людям весьма тяжело.

В. П.: В этом смысле связи Франции и России очень сильны. Хотя это никак не касается православия. Разница между этими ортодоксальными моделями, католицизмом и православием, очень велика.

Д. Р.: Кстати, совсем недавно в Сан-Франциско прошел Архиерейский Собор Русской православной церкви за рубежом. Было объявлено о единении РПЦЗ и РПЦ. С весьма интересными заявлениями выступил президент России. Группа интеллектуалов уже более года ведет работу над созданием некой «Русской Доктрины». На государственном уровне и в обществе, в самых широких кругах идет обсуждение проблемы так называемого «третьего пути» — особого пути России.

В Вашей книге период развития советской архитектуры, или, если посмотреть шире, всего советского общества, рассматривается как некая взаимосвязанная борьба двух культурных парадигм, «Культуры Один» — эгалитарной, модернистской, революционной модели и «Культуры Два» — тоталитарной, имперской, иерархичной. Такая вот тяжелая борьба левого полушария с правым. Как Вы считаете, имеет ли эта схема продолжение? Возможно ли существование некой «Культуры Три»? Некое гармоничное сочетание «Культуры Один» и «Культуры Два»?

В. П.: Вы знаете, в мировой истории гармоничного было так мало, что особенно на это рассчитывать не приходится. Никогда нигде хорошо не было.

Разумеется, содержание русской культуры не исчерпывается противостоянием двух моделей. Я пишу об этом в книге, цитирую стихи Мандельштама и других, я все время подчеркиваю, что такие художественные вершины не укладываются ни в какие модели. Модель может описывать среднестатистические явления и вещи, а гениальность потому и гениальность, что не вписывается ни в какие рамки. Гениальность выше всех этих схем и способна создавать свою собственную реальность. Поэтому высшие достижения русской культуры, в самых разных областях, можно считать вот этой самой «Культурой Три». Давайте создавать больше гениев. Тогда и будет все хорошо.

Об иерархии

Д. Р.: А если все-таки спуститься на землю, то есть на среднестатистический уровень: возможно ли такое практически? Возможен ли практически некий синтетический или антиномический, особый путь развития для России, который здесь иногда называют «динамическим консерватизмом»?

В. П.: Словосочетание «динамический консерватизм» напоминает знаменитые парадоксы Оскара Уайлда. Или какие-то лозунги из романа Оруэлла, вроде: «свобода — это рабство» и т. п.

Д. Р.: И все-таки. В Вашей книге «Культура Один» рассматривается как некая демократичная горизонталь, «Культура Два» — как некая иерархическая вертикаль. Возможно ли некое иное решение (и Вам, как человеку, уже много лет живущему в Америке, это, должно быть, более близко), возможна ли горизонтальная иерархия? Тому существует масса примеров: многие историки усматривают подобное в устройстве древнеримской Res Publica или Римско-Италийской Федерации, это можно заметить в истории средневековой Англии, складе современного американского общества, наконец, на примере фэнтезийных романов профессора Толкиена или в современной сети Интернет.

В. П.: Хм… Это вообще интересный вопрос. Кроме того, достаточно сложный. Существует огромная разница между Европой и Америкой. Особенно в смысле иерархии. Вот один маленький пример. Меня пригласил к себе Леонид Финкельштейн, который был одним из первых советских невозвращенцев. Тогда это был очень большой скандал. Он стал своего рода знаменитостью. Поэтому его пригласили стать членом частного клуба, который называется «Атенеум». Этим ему оказали неслыханную честь, клуб существует только для самых привилегированных особ. Он, правда, тогда не понимал, что это такое. Ему стали рассказывать о клубе, рассказали о послах, дипломатах и королях, которые в него входят. И вдруг он заметил, что в списке почетных членов клуба находится советский посол. Его это ужасно оскорбило. Он сказал: «Я в одном клубе с советским послом? Нет, никогда. Вот когда вы исключите из клуба советского посла, тогда позвоните мне, я, наверное, соглашусь». Поразил он этим всех. На следующий день советские войска входят в Афганистан. Советского посла действительно исключают из клуба. Ему позвонили и сказали: «Мы исключили советского посла, может быть, теперь Вы согласитесь?»

И вот он стал членом этого закрытого клуба и пригласил туда меня — просто зайти и посмотреть, что это за клуб такой уникальный. Там, действительно, все уникально. У дверей швейцар в ливрее столетней давности. (Старая одежда на Западе, особенно в Англии, признак аристократизма.) Швейцар всех членов клуба знает в лицо. Швейцар говорит: «Добрый день, мистер Финкельштейн, очень рад вас видеть, вас не было уже четырнадцать с половиной дней». В общем, все помнит. Заходим мы в ресторан. Я обращаюсь к официанту: «Excuse me, sir!» Возникает неловкая пауза. Просто немая сцена. Финкельштейн шикает на меня: «Что вы делаете, вы, американцы, совсем с ума посходили! Как можно было обратиться к официанту „сэр“?!» А как нужно было к нему обратиться? Надо было сказать ему: «Эээ!» Вот такая вот иерархия.

Что же касается Америки, то это очень демократическая страна, не в смысле государственного строя или политической системы, которая чрезвычайно сложна, а скорее на бытовом уровне. Президент некой процветающей компании может оказаться в кафе за одним столиком с уборщиком и свободно общаться с ним. Они могут мило разговаривать, и никто не почувствует никакой дистанции. Да, присутствует такая вот вертикальная мобильность. При этом в Америке есть привилегированные клубы и элитарные слои, в которые никогда не попадешь, однако на бытовом уровне это не чувствуется.

В России ситуация совершенно иная. Ведь Россия — страна с ярко выраженным политическим центром. Существует «город номер 1», «город номер 2» и так далее. В Америке такого абсолютного центра не существует. Очень многое находится в Нью-Йорке или Вашингтоне, но нельзя сказать, что все идет оттуда. Все издательства и журналы действительно находятся в Нью-Йорке, но почти все звукозаписывающие компании — в Лос-Анджелесе. Кино и телевидение — отдельно. Компьютерная индустрия севернее, в Силиконовой долине.

В России есть иерархия профессий, которой совершенно нет в Америке. Многие голливудские актеры совершенно не стыдятся того, что работали официантами. Русские же эмигранты часто отказываются от такой работы, считая ее оскорблением собственного достоинства. В Америке нет отношения к официантам и уборщикам как к людям второго сорта. Многие русские туристы удивляются дружелюбному отношению американцев к официантам.

Возможно, причина этого в истории. Заселение России происходило из центра, по крайней мере, в исторически обозримый период, Америка же заселялась горизонтально — с Востока на Запад. Кроме того, США — это колонии разных стран. Здесь никогда не было национальной религии.

При этом Америка достаточно консервативная страна. Однако расизма в чистом виде там чрезвычайно мало. Кроме того, там к расистам все дружно плохо относятся. Хотя избыток политической корректности у многих вызывает раздражение.

Д. Р.: В России трудно представить подобную «вертикальную мобильность»?

В. П.: Наверное. Хотя многие русские эмигранты в Америке серьезно «правеют». Сам я гораздо «левее» центра. Я за права сексуальных меньшинств, против обязательных молитв в общественных учебных заведениях. Хотя по сравнению с моей дочерью я просто ретроград. Она какой-то Че Гевара. Как-то приходит ко мне, ей было тогда двенадцать лет, и заявляет: «Папа, я марксистка, кстати, расскажи мне, пожалуйста, кто такой Карл Маркс». Я спокойно рассказал ей о Марксе, о его ранних работах, о «Капитале». Она очень внимательно меня выслушала и сказала: «Well, it make sense». Теперь она уже не марксистка, учится в университете и занимается историей философии. Исследует гендерные проблемы. Она защищает права сексуальных меньшинств, борется за права меньшинств этнических, религиозных…

Д. Р.: Еще осталось с кем бороться?

В. П.: Конечно. Они все-таки продолжают подвергаться дискриминации, просто уже не такой явной. В Америке это все есть. Существует и бытовой расизм. Это трудно представить себе в Лос-Анджелесе, но в ста милях от Канзас-Сити это вполне возможно.

Новое русское

Е. Р.: А какие русские книги Вы читаете? Какие русские фильмы смотрите?

В. П.: Я купил тут однотомник стихов Бродского. Мне много дарят книг, дарят мои знакомые, считая, что мне это будет интересно. Обычно это исследования по социологии, аналитические работы по 30-40-м годам. Приятель порекомендовал мне тут интересный детектив: «Золото бунта» Алексея Иванова. Кроме того, в России выходит сегодня огромное количество философской классики, мне попалось замечательное издание Витгенштейна, полное собрание сочинений Леви-Стросса.

Из нового русского кино начал недавно смотреть «Мастер и Маргарита», но мне оно ужасно не понравилось. Купил здесь много DVD, «Дневной дозор» например, в Америке только вышел на экраны «Ночной дозор». Приятно, что мы научились делать спецэффекты не хуже других, однако литературная основа весьма слаба. Конечно же, купил документальный фильм «Бродский в Венеции». В одном магазине я купил целый комплект дисков со всеми передачами цикла «Вокруг смеха». Просто я обнаружил там своего папу. Он тогда много там выступал. Удалось купить весьма примечательную книгу воспоминаний Юрия Борисовича Соловьева, изобретателя советской технической эстетики, он в 1962 году основал Институт технической эстетики при комитете по науке и технике, он был моим директором и научным руководителем. Книга называется очень забавно: «Моя жизнь в дизайне».

Он мне тогда, в советские годы, казался очень большим начальником, ездил на черной «волге», в общем, принадлежал к высшему кругу. Я прочитал его книгу и с удивлением узнал, что его семья пострадала от репрессий, кто-то из предков был священником. Он оказался простым советским человеком с достаточно типичной для того времени судьбой. Таким, как мы все.

Д. Р.: Спасибо Вам большое за беседу.

войдите или зарегистрируйтесь