Беседа с Луи Мартинесом

Луи Мартинес — переводчик, благодаря труду которого во Франции читают Пушкина и Салтыкова-Щедрина, Мандельштама и Ахматову, Солженицына, Синявского, Копелева. Он был одним из авторов первого перевода на французский «Доктора Живаго», причем свой роман ему доверил сам Пастернак. В июне Луи Мартинес в очередной раз побывал в Москве и согласился дать интервью журналу «Однако».

— Как человек, родившийся и выросший в Северной Африке, в 1950 годы попадает в Россию и становится специалистом по русской литературе?

— Никаких предпосылок для этого не было. Среди моих предков не найдешь ни одного русского, а единственная связь с Россией заключалась в том, что в 1855 году один из моих прадедов воевал под Севастополем и потерял там ногу, за что и получил казенную квартиру в городе Оран, в Алжире. Может быть, он сражался против графа Толстого.

Мне было 17, когда я уехал учиться из Алжира в Париж, в лицей Людовика Великого, и готовился к поступлению в Ecole Normale Superieure — высшее педагогическое училище. Я зубрил латынь, французский язык, историю, философию и для разнообразия в автобусе, в котором я ездил в лицей и обратно, стал самостоятельно заниматься русским языком. Я поступил в ENS и собирался получить классическое образование. Но вдруг нам сказали, что ввиду новых отношений между Советским Союзом и Францией есть возможность получить стипендию и на год отправиться в Советский Союз. Дело было в 1953 году, и нам сказали, что стипендии будут в 1955-м и 1956-м. Это меня заинтересовало. Мне посчастливилось: у нас преподавал Пьер Паскаль, ученый, который написал блестящую книгу о протопопе Аввакуме, пожалуй, первый французский коммунист и человек, обладавший огромными знаниями о жизни в России до революции, во время революции и после нее. В 1953 году он вернулся из Москвы во Францию, где его поначалу арестовали жандармы, потому что он был заочно приговорен к смертной казни за дезертирство, поскольку в 1918 году он примкнул к русским большевикам. Кроме того, у нас преподавал Николай Оцуп — сын царского фотографа, поэт-акмеист, который был знаком с Ахматовой, Мандельштамом, Гумилевым. У него был очень строгий, изысканный вкус и чуть ли не религиозное отношение к русскому языку. Он нас очень сурово правил, не пропускал ни малейшей ошибки не только по грамматике, но и по смыслу, по стилю... В результате я очень увлекся русским и полюбил этот язык.

— И вот летом 1955 года вы получили возможность поехать в СССР. Сколько, кстати, вас было?

— Из нашего училища нас было четверо, а еще один юрист, еще студент из Сорбонны... В общей сложности восемь человек.

— Вы придерживались левых взглядов?

— Да, я ведь уроженец Алжира, и студенты оттуда в большинстве своем были левыми. Из-за колонизации, из-за надежды на улучшение колониальной системы, да и возраст был такой, когда восстаешь против семейных традиций. С моим товарищем по лицею я пару раз продавал «Юманите». Но я уже начинал расходиться во мнениях с моими товарищами. Например, из-за процесса против кардинала Миндсенти в Венгрии (кардинал Йожеф Миндсенти в 1949 году по сфабрикованному обвинению был приговорен к пожизненному заключению. — Ред.). Потом двое студентов вступили в партию, и я видел, как в их комнатах книги Достоевского уступили место воспоминаниям Мориса Тореза. Меня это шокировало.

— Как вас встретила Россия?

— Первый день меня удручил бесконечной бюрократической волокитой. На следующий день мы гуляли по Москве, меня поразила жара и то, что продавали арбузы на улицах. Что-то было совершенно восточное. А Россия моих снов была составлена из кинематографических лент и того, что я знал о Канаде. Деревянные дома, много снега.

Кроме того, сами русские дали мне понять, что за мной все время следят. Жестами: мол, там что-то крутится под потолком. Вообще, чувствовалось всеобщее взаимное недоверие, все друг про друга говорили: ты смотри, не разговаривай с ним слишком откровенно. Хотя, например, слова «стукач» я тогда не слышал. Но все время мне напоминали о том, что за нами, за французами, особенно следят.

— Вы жили в общежитии?

— Да, в общежитии МГУ. У меня в комнате висел репродуктор, который с раннего утра передавал советский гимн, потом разные «пионерские зорьки». Мне намекали, что это не только репродуктор, но и подслушивающее устройство. А выключить его было невозможно, разве что слегка приглушить звук. Мне стало это надоедать. Каждое утро начиналось с мелодии гимна, а прекратить это было невозможно. Я тогда во французском посольстве спросил специалистов: «Если я вам принесу эту штуку, вы мне скажете, есть ли там магнитофон или нет?» Они говорят: «Ну конечно». И я решился на поступок. Я хотел отвинтить его, но там не было никаких винтов. Просто провод, идущий в стену. И тогда я его взял и оторвал. Не знаю, какая система сработала, но отовсюду стали подходить техники — и поймали меня у пульта дежурной: мол, куда вы, молодой человек?

— Ну, гулять иду.

— А у вас есть пропуск?

— А зачем?

— А что у вас в портфеле?

— Репродуктор. Я хочу его починить.

— В городе их не чинят.

Я все понял. И потом они несколько дней подряд возились с проводами. Вот так все начиналось, потом пошли знакомства за пределами университета. Я познакомился с Андреем Волконским. Меня к нему привел один из студентов, который часто с нами общался и который говорил, что не знает французского. 20 лет спустя он оказался французским переводчиком Брежнева — и, стало быть, прекрасно понимал все, что мы говорили.

Он повел меня в театр, шла пьеса Сартра. Декорации сделал Фальк, а музыку написал Волконский. Я познакомился с ним, и через него - со многими представителями московской интеллигенции. Меня поразила эта среда, люди мыслили совершенно свободно. Я тогда стал разбираться в сути системы, но постоянная слежка усиливалась. Чем больше я знакомился с вольной московской интеллигенцией, тем больше за мной следили. Я чувствовал себя совершенно кошмарно. Вот я встречаюсь с Волконским на площади, мы здороваемся за руку — и сразу фотовспышка. По ночам мне так было скучно в МГУ, тем более что я чурался компании девиц, которыми нас опутали. Я тогда по ночам ходил гулять в лес, который был рядом с МГУ, а за мной шли. Одна из особенностей террора состоит в том, что тебя как бы возвращают в детство. В состояние младенца — со всеми страхами и одновременно с уютом младенческого возраста. Тебе и хорошо, и плохо. У тебя нет возможности высказываться, формулировать мысли, объяснить, от чего ты страдаешь. С одной стороны, тебя пугают, а с другой — избавляют от проблем.

— И тогда вы познакомились с Пастернаком?

— С Пастернаком я познакомился благодаря Мишелю Окутюрье, с которым учился еще в лицее. Встреча состоялась 15 июля 1956 года. Мы пришли на Киевский вокзал, сели в электричку и поехали в Переделкино. Там был восьмичасовой разговор. Пастернак был в состоянии транса, как будто говорил свое последнее слово. Он рассказывал и о своей жизни, и о своем романе и просил нас перевести его как можно быстрее, как только мы вернемся во Францию. Он нам, правда, абсолютно ничего не рассказал о проблемах, которые были между издательскими домами «Фильтринелли» в Италии и «Галлимар» во Франции.

— А рукопись уже была на Западе?

— Если и не была, то должна была скоро отправиться через нашу однокашницу Жаклин де Пруайар. Я думаю, она по диппочте ее переправила. Либо незадолго до, либо вскоре после нашего свидания с Пастернаком.

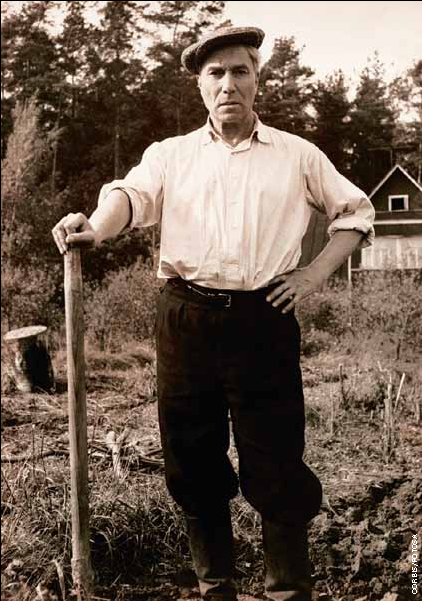

Борис Пастернак в Переделкине.

— То есть Борис Леонидович попросил, чтобы именно вы переводили рукопись?

— Да.

— Вы по-русски говорили?

— Да, хотя он мне сделал на книжке дарственную надпись на прекрасном французском языке. У него был элегантный почерк конца XIX века. Он написал это гусиным пером и фиолетовыми чернилами. А другую надпись сделал по-русски. Но говорили мы по-русски, и мы ушли от него с чувством какого-то священного долга. Когда мы вернулись во Францию, отправились в издательство «Галлимар»...

— А там вас уже ждали...

— Они ломались. Говорили: вы знаете, это длинный роман, французская публика, пожалуй, не готова для чтения таких романов и его очень трудно и долго надо переводить. Мы сказали, что мы поделим роман на четыре части и наша группа — Мишель Окутюрье, Жаклин де Пруайар, Элен Пельтье и я — будем переводить каждый свою часть. Но там была волокита с авторскими правами, о которых мы ничего не знали, и, кажется, суд был. Во всяком случае, мы очень настаивали и даже сказали, что готовы работать бесплатно. В «Галлимар», конечно, это оценили и заплатили нам мизерные деньги за перевод романа, который был одним из самых больших успехов издательства. Я начал работать над переводом в конце 1957 года и завершил свою часть 9 февраля 1958 года.

— А Стихи Юрия Живаго кто переводил?

— Стихи мы переводили вдвоем с Мишелем Окутюрье. А потом мы все вчетвером перечитали всю книгу и внесли правки.

В тот же день, 9 февраля, я отнес Альберу Камю, с которым был знаком, первую четверть. Он это жадно прочитал и, когда мы снова увиделись, меньше чем через месяц, сказал мне: «Луи, это все-таки обнадеживает, 40 лет коммунизма — и появился такой человек, такой писатель, который абсолютно не исповедует эту идеологию, и вообще, это чудо». Я ему тогда сказал, что Пастернак и как поэт, и как человек был совершенно взрослым еще до революции. А он мне ответил, что рано или поздно такой человек все равно в России появится. В 1962 году, когда я прочитал «Один день Ивана Денисовича», я понял — очень жаль, что Камю не дожил... ну, до встречи с Солженицыным. Ведь Камю был прав, в конце концов. Появился не один такой человек. Появились люди, способные говорить свободно. И для меня это радость.

Альбер Камю прочел роман «Доктор Живаго» в переводе Луи Мартинеса.

— Что было дальше?

— После 1963 года я взял отпуск в лицее, где я преподавал, и стал переводить. Я взялся за перевод «Истории одного города» Салтыкова-Щедрина, перевел часть «Пошехонской старины», часть его сказок.

— Все было опубликовано?

— Да, и распродано все. Этих книг не найдешь уже, к сожалению. Потом я стал переводить многих диссидентов, знакомых. Льва Копелева, например, который стал моим другом и другом нашей семьи. Владимира Буковского переводил. Кстати, и Чехова, но это не было издано. Переводил Андрея Синявского, который в Москве был моим научным руководителем и давал мне читать много интересного. Когда он приехал во Францию, я ему сказал, что ради нашей московской дружбы я готов переводить то, что он захочет.

Я перевел «Прогулки с Пушкиным» — по-моему, это один из моих самых удачных переводов.

Благодаря этому переводу я очень сблизился с издателем Клодом Дюраном. Он высоко оценил книгу, а когда стали искать переводчика «В круге первом» Солженицына, он обратился ко мне. Работа продолжалась с 1979-го по 1982 год. Еще раньше я работал над переводами Мандельштама, которого очень люблю.

— Вы говорили, что строки всех этих стихотворений есть на памятнике Мандельштаму, который открылся недавно в Москве...

— Да. Потом мне дали перевести маленький цикл из поэзии Ахматовой и предложили заниматься переводами Пушкина для издательства «Галлимар». Я взялся с трепетом. Пушкина переводить трудно. Я, вообще-то, не очень доволен этими переводами. То есть я доволен переводом остроумных стишков. Где юмор настолько занимает читателя, что он уже не обращает внимания на форму. Но есть переводы, которые мне нравятся больше всего. Есть стихотворение «Осень». Этот перевод я сделал хоть и без рифмы, но очень удачно. Есть стихотворения с идеологическим содержанием, которые тоже удалось неплохо перевести, потому что за ними я чувствовал французский оригинал или французский образ мысли. У Пушкина есть замечательное стихотворение «Близ мест, где царствует Венеция златая». Оказывается, это почти точный перевод из Андре Шенье. Я, конечно, прочитал Шенье, но, по-моему, мой перевод лучше и Шенье, и Пушкина.

— Все было опубликовано?

— Да, это вышло, и книга издается и переиздается... странно. Французы читают поэзию...

— А что вы еще переводили?

— Генриха Сапгира, Евгения Попова, участвовал в переводе альманаха «Метрополь». Ну вот почти и все...

— А сейчас?

— Мне надоело переводить.

— Пишете сами?

— Да. С конца 1999 года написал три романа. Исламистский террор заставил меня «расковаться», ведь у меня были и есть, наверное, колонизаторские комплексы в отношении арабских народов и берберских племен.

— Действие романов происходит в Алжире?

— Да, я хотел описать конец французского присутствия в Алжире. Первый роман начинается накануне Первой мировой войны, которая, вообще-то, начало конца всего. Европы, России, Франции, империй... Это книга о том, что европейцу, даже если он очень любит Алжир, почти невозможно прижиться на этой почве.

Второй роман называется «Время сома». Во время алжирской войны я был офицером. В этой стране есть подземные водяные лабиринты, русла древних рек. И там, где скалы мешают испарению, под землей сохраняется вода. Есть такой городок Бениониф. Мне сказали, что там, в подскальном водоеме, живет гигантский сом. Время от времени над Атласскими горами идут ливни и вода по горам стекает и наполняет русла древних рек, под потоком исчезают целые деревни. Тогда, видимо, и сом выплывает из норы и встречается со своей подругой. У подножия утесов опять появляется жизнь — на время, а потом опять все засыхает, хотя я не знаю, может, этот сом живет до сих пор в своем приюте. К чему все это? Это немножко, конечно, аллегория войны и революции. Такие события смещают сознание, о них трудно размышлять. Но не рука ли Божья в этом?

Последний роман — о высадке британских войск в ноябре 1942 года в Алжире. Люди сопротивлялись по приказу правительства Виши, они не хотели отдать империю и Францию в руки американцев. Отец меня повел на террасу, и я видел, как весь залив был покрыт армадой из 70 боевых кораблей, а наш флот состоял всего из шести судов. И я тогда понял, что моя история уже уходит бог весть куда, что начались новые времена. А арабы в 1942 году благоразумно решили, что время Франции кончилось, что есть другие державы — намного богаче, намного сильнее, что повиновение Франции теряет свой смысл. Вся трилогия — о конце старых и появлении новых империй. Советский Союз играет в романах немалую роль.

— А что вы думаете о перспективах Российской империи?

— Имперское начало — довольно сильная вещь. Несмотря на тяжесть советской власти, она означала что-то имперское, само по себе неплохое. Близость разных национальностей, общий язык, общая культура. Идеология — это совершенно другое.

Я считаю, что одна из главных бед прошлого столетия — то, что после двух мировых войн не появилось адекватной замены крепкой имперской идеологии. Сегодня нет власти, которая могла бы достаточно разумно регулировать взаимоотношения людей разных религий, языков и национальностей.

В истории сосуществование разных культур было возможно только под имперской властью. Одна из задач XXI века — придумать что-нибудь подобное.

войдите или зарегистрируйтесь